長期便秘 大腦老三歲

[事件] 作者 :byb.cn 日期:2023-9-24 00:01

【byb.cn 】(來源:生命時報)腸腦相連互相影響 菌群失調神經發炎 長期便秘,大腦老三歲

本報記者 田雨汀

作家林語堂曾在《生活的藝術》一書中提到“大便通暢,是人生最大的幸福。”但許多人的生活寫照卻是“從馬桶上起來就有感覺,一坐下就沒了便意”“腸胃很嬌氣,稍不注意就拉肚子、便秘”……據估計,世界上有16%的人口正飽受便秘困擾。在很多人的認知中,便秘只是一個無足輕重的小問題,但長期便秘不僅給日常生活造成嚴重困擾,還與炎癥、焦慮和抑郁等健康問題息息相關。

慢性便秘不止讓大腦衰老

“便秘是指排便次數減少,同時排便困難、糞便干結。”北京大學第三醫院消化科主任醫師李軍介紹,正常人每天排便1~2次或每1~2天排便一次,但便秘患者每周排便少于3次,嚴重者2~4周才排便一次。

在2023年阿爾茨海默病協會國際會議(AAIC)上,美國馬薩諸塞大學阿默斯特分校的研究人員公布了三項針對超10萬名成年人的前瞻性隊列研究。其中一項顯示,每3天或更長時間排便1次,可能預示著認知能力下降,便秘人群腸道中能夠產生丁酸鹽(可增強腸道功能、改善炎癥等)和消化膳食纖維的細菌更少。另兩項研究指出,一些腸道菌群具有神經保護作用,并與癡呆風險相關。研究人員表示,與每天排便的參與者相比,那些每3天或更長時間排便1次的慢性便秘患者的認知功能更差,相當于衰老了3年。

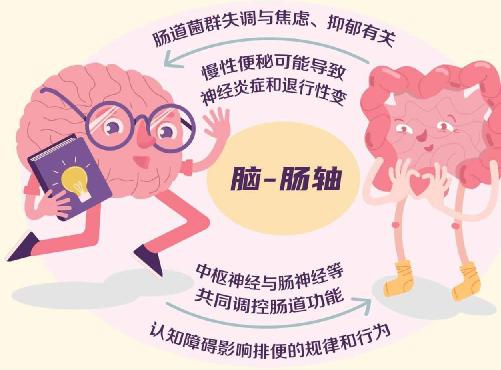

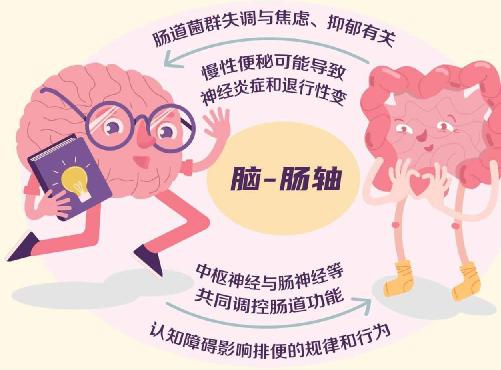

天津醫科大學總醫院神經內科主任醫師張楠在接受《生命時報》采訪時表示,便秘和大腦衰老間的聯系存在多種可能,因為人體的各系統并非獨立,而是相互關聯。當一個系統出現故障時,很可能影響其他系統,如果問題沒有得到解決,就會給身體的其他部位帶來一系列后果。“一方面,便秘和認知障礙可能存在共同的發病機制,例如菌群失調;另一方面,二者可能互為因果,便秘破壞腸道微環境,導致神經炎癥和退行性變,認知障礙又進一步影響排便的規律和行為。”

李軍表示,腸道和大腦間存在交互作用,被稱為“腦-腸軸”,胃腸道功能由腸神經系統、中樞神經系統等共同參與調控,大腦中的某些神經遞質與腸道感受運動的神經遞質相似甚至相同,因此便秘和大腦衰老也可能互為因果。另外,不少研究都顯示,腸道菌群失調和焦慮、抑郁等存在關聯。

便秘的危害不容小覷,輕則影響情緒、食欲不振,重則可能引發腸梗阻、急性心血管事件。李軍表示,糞便長時間停留在體內,機體的內分泌系統可能出現混亂,引起胃腸道神經紊亂等問題;老百姓常說的“十人九痔”也體現了便秘的“威力”,痔瘡、肛裂等肛周疾病都會隨便秘而來;糞便長時間滯留在腸道內,還會造成糞塊結石積存,導致腸梗阻。

幾類原因阻礙排便

李軍表示,慢性便秘主要分兩型,表現癥狀各不相同。器質性便秘患者往往有明確的病理性原因,如腸道腫瘤、腸道狹窄、甲狀腺功能減退、糖尿病等,診斷時需要進行腸鏡、便常規及便潛血檢查,必要時需進行全身體檢評估。

功能性便秘根據機制可分為慢傳輸型、出口梗阻型及混合型便秘3種。慢傳輸型便秘由胃腸道動力不足導致;出口梗阻型便秘指患者盆底肌功能紊亂、直腸括約肌的運動規律與正常排便時相反,越用力,越無法將大便排出,需通過生物反饋治療訓練肌肉協調性;混合型便秘則指患者既有胃腸道動力不足,也有肛門功能障礙,需通過相關動力學檢查確診。

三者治療方式也不同。“對于器質性便秘,治療原發病即可緩解,但功能性便秘一般沒有明確病因。”李軍說,阻礙正常排便的原因,通常包括以下4類:

不良生活習慣。生活起居沒規律、缺少定時排便習慣,運動量不足、很少外出活動,三餐不定時、飲水少、常喝濃茶,排便時“讀書看報”、姿勢不良。

身體因素。老人牙齒缺失,飲食精細,膳食纖維攝入量下降,進食量減少;機體功能衰退,運動量大幅減少,腸道蠕動減緩;排便相關肌群力量下降,收縮與舒張不協調,排便推動力不足。一些全身性疾病,如甲狀腺功能減退、甲狀旁腺功能亢進、低鉀血癥、慢性鉛中毒、尿毒癥等,也會導致便秘。

心理問題。心情郁悶者多發便秘,不少國內外研究還指出,精神性厭食、抑郁、焦慮、強迫觀念及行為、精神分裂癥等,都與便秘有一定關系。

藥物影響。因排便費力而長期服用中草藥,可能引發結腸黑變病,進一步導致便秘。頻繁灌腸、使用開塞露促排便等,會讓腸道功能減退、盆底肌功能紊亂,最終導致排便障礙。一些藥物,如降壓藥、抗抑郁藥、肌肉松弛劑等也會引起便秘。

老年人更要重視危險信號

相關數據顯示,我國便秘患病率為3%~17.6%,成人慢性便秘患病率為4%~6%,并隨年齡增長而升高,60歲以上高達22%,明顯高于年輕人。男女患病率之比最高達1:4.5,而且正逐年上升。“流行病學調查顯示,部分地區的社區老人功能型便秘發病率約為3%,這個數字并不低。”李軍說,隨著年齡增加和機體功能衰退,老人的食量、活動量明顯減少,胃腸道分泌的消化液也減少,加之腸道蠕動能力減弱、相關肌群力量不足,會讓食物在腸道內停留過久,水分過度吸收引起便秘。

專家們強調,便秘雖不是心血管病變的直接危險因素,但用力排便很可能誘發蛛網膜下腔出血、顱內出血、心肌梗死等急性心血管事件,老年人尤其應盡早識別、治療慢性便秘。

調整生活方式。規律作息、不熬夜、適度運動、保持身心愉悅,健康的生活方式有助保持大便通暢。還要經常按摩腹部、提肛等,避免久坐、久臥。服用乳果糖、聚乙二醇等緩瀉劑治療便秘,安全性也較高。

養成良好排便習慣。最好每天定時在飯后排便,不要等有便意了才去排,也不要帶著手機、報紙等,做到集中精力排便,時間最好控制在5~10分鐘。另外,蹲姿更利于排便,若家中安裝馬桶,可在馬桶前方加配腳凳,排便時將雙腳踩在凳子上,排便更順暢。

注意營養均衡。避免過量食用豬肉、牛肉、羊肉等紅肉,少吃加工食物和油炸食品,減少飲食中甜食等零食的占比。多喝水、多吃富含膳食纖維的食物、用粗糧代替精米細面,全谷物、豆類、水果和蔬菜是飲食中最好的膳食纖維來源,能加快腸道蠕動,熟香蕉、火龍果、紅薯、鮮棗等,通便效果也不錯。

發現潛在疾病。老年人便秘的誘因較復雜,有時可能是結直腸癌等嚴重疾病的“警報鈴”,最好先就診排查,對因治療。如果短期內突然出現便秘、便中帶血或腹瀉等排便習慣的改變,需盡快接受腸鏡檢查,切忌自行用藥。不少老人患有慢性疾病,易伴發便秘,應多關注排便狀態,每次大便后,可注意觀察形態、質地、顏色:正常的大便應呈香蕉狀、無壓痕,軟硬適中、無黏液膿血、未消化的異常成分等,顏色為棕黃色至綠色,警惕柏油樣便或白陶土樣便。如果排便時伴有腹脹、腹痛等,也需要盡快就醫。

北京大學第三醫院消化科主任醫師 李 軍

天津醫科大學總醫院神經內科主任醫師 張 楠本報記者 田雨汀

《生命時報》 2023-09-05 第1734期 第1版

作家林語堂曾在《生活的藝術》一書中提到“大便通暢,是人生最大的幸福。”但許多人的生活寫照卻是“從馬桶上起來就有感覺,一坐下就沒了便意”“腸胃很嬌氣,稍不注意就拉肚子、便秘”……據估計,世界上有16%的人口正飽受便秘困擾。在很多人的認知中,便秘只是一個無足輕重的小問題,但長期便秘不僅給日常生活造成嚴重困擾,還與炎癥、焦慮和抑郁等健康問題息息相關。

慢性便秘不止讓大腦衰老

“便秘是指排便次數減少,同時排便困難、糞便干結。”北京大學第三醫院消化科主任醫師李軍介紹,正常人每天排便1~2次或每1~2天排便一次,但便秘患者每周排便少于3次,嚴重者2~4周才排便一次。

在2023年阿爾茨海默病協會國際會議(AAIC)上,美國馬薩諸塞大學阿默斯特分校的研究人員公布了三項針對超10萬名成年人的前瞻性隊列研究。其中一項顯示,每3天或更長時間排便1次,可能預示著認知能力下降,便秘人群腸道中能夠產生丁酸鹽(可增強腸道功能、改善炎癥等)和消化膳食纖維的細菌更少。另兩項研究指出,一些腸道菌群具有神經保護作用,并與癡呆風險相關。研究人員表示,與每天排便的參與者相比,那些每3天或更長時間排便1次的慢性便秘患者的認知功能更差,相當于衰老了3年。

天津醫科大學總醫院神經內科主任醫師張楠在接受《生命時報》采訪時表示,便秘和大腦衰老間的聯系存在多種可能,因為人體的各系統并非獨立,而是相互關聯。當一個系統出現故障時,很可能影響其他系統,如果問題沒有得到解決,就會給身體的其他部位帶來一系列后果。“一方面,便秘和認知障礙可能存在共同的發病機制,例如菌群失調;另一方面,二者可能互為因果,便秘破壞腸道微環境,導致神經炎癥和退行性變,認知障礙又進一步影響排便的規律和行為。”

李軍表示,腸道和大腦間存在交互作用,被稱為“腦-腸軸”,胃腸道功能由腸神經系統、中樞神經系統等共同參與調控,大腦中的某些神經遞質與腸道感受運動的神經遞質相似甚至相同,因此便秘和大腦衰老也可能互為因果。另外,不少研究都顯示,腸道菌群失調和焦慮、抑郁等存在關聯。

便秘的危害不容小覷,輕則影響情緒、食欲不振,重則可能引發腸梗阻、急性心血管事件。李軍表示,糞便長時間停留在體內,機體的內分泌系統可能出現混亂,引起胃腸道神經紊亂等問題;老百姓常說的“十人九痔”也體現了便秘的“威力”,痔瘡、肛裂等肛周疾病都會隨便秘而來;糞便長時間滯留在腸道內,還會造成糞塊結石積存,導致腸梗阻。

幾類原因阻礙排便

李軍表示,慢性便秘主要分兩型,表現癥狀各不相同。器質性便秘患者往往有明確的病理性原因,如腸道腫瘤、腸道狹窄、甲狀腺功能減退、糖尿病等,診斷時需要進行腸鏡、便常規及便潛血檢查,必要時需進行全身體檢評估。

功能性便秘根據機制可分為慢傳輸型、出口梗阻型及混合型便秘3種。慢傳輸型便秘由胃腸道動力不足導致;出口梗阻型便秘指患者盆底肌功能紊亂、直腸括約肌的運動規律與正常排便時相反,越用力,越無法將大便排出,需通過生物反饋治療訓練肌肉協調性;混合型便秘則指患者既有胃腸道動力不足,也有肛門功能障礙,需通過相關動力學檢查確診。

三者治療方式也不同。“對于器質性便秘,治療原發病即可緩解,但功能性便秘一般沒有明確病因。”李軍說,阻礙正常排便的原因,通常包括以下4類:

不良生活習慣。生活起居沒規律、缺少定時排便習慣,運動量不足、很少外出活動,三餐不定時、飲水少、常喝濃茶,排便時“讀書看報”、姿勢不良。

身體因素。老人牙齒缺失,飲食精細,膳食纖維攝入量下降,進食量減少;機體功能衰退,運動量大幅減少,腸道蠕動減緩;排便相關肌群力量下降,收縮與舒張不協調,排便推動力不足。一些全身性疾病,如甲狀腺功能減退、甲狀旁腺功能亢進、低鉀血癥、慢性鉛中毒、尿毒癥等,也會導致便秘。

心理問題。心情郁悶者多發便秘,不少國內外研究還指出,精神性厭食、抑郁、焦慮、強迫觀念及行為、精神分裂癥等,都與便秘有一定關系。

藥物影響。因排便費力而長期服用中草藥,可能引發結腸黑變病,進一步導致便秘。頻繁灌腸、使用開塞露促排便等,會讓腸道功能減退、盆底肌功能紊亂,最終導致排便障礙。一些藥物,如降壓藥、抗抑郁藥、肌肉松弛劑等也會引起便秘。

老年人更要重視危險信號

相關數據顯示,我國便秘患病率為3%~17.6%,成人慢性便秘患病率為4%~6%,并隨年齡增長而升高,60歲以上高達22%,明顯高于年輕人。男女患病率之比最高達1:4.5,而且正逐年上升。“流行病學調查顯示,部分地區的社區老人功能型便秘發病率約為3%,這個數字并不低。”李軍說,隨著年齡增加和機體功能衰退,老人的食量、活動量明顯減少,胃腸道分泌的消化液也減少,加之腸道蠕動能力減弱、相關肌群力量不足,會讓食物在腸道內停留過久,水分過度吸收引起便秘。

專家們強調,便秘雖不是心血管病變的直接危險因素,但用力排便很可能誘發蛛網膜下腔出血、顱內出血、心肌梗死等急性心血管事件,老年人尤其應盡早識別、治療慢性便秘。

調整生活方式。規律作息、不熬夜、適度運動、保持身心愉悅,健康的生活方式有助保持大便通暢。還要經常按摩腹部、提肛等,避免久坐、久臥。服用乳果糖、聚乙二醇等緩瀉劑治療便秘,安全性也較高。

養成良好排便習慣。最好每天定時在飯后排便,不要等有便意了才去排,也不要帶著手機、報紙等,做到集中精力排便,時間最好控制在5~10分鐘。另外,蹲姿更利于排便,若家中安裝馬桶,可在馬桶前方加配腳凳,排便時將雙腳踩在凳子上,排便更順暢。

注意營養均衡。避免過量食用豬肉、牛肉、羊肉等紅肉,少吃加工食物和油炸食品,減少飲食中甜食等零食的占比。多喝水、多吃富含膳食纖維的食物、用粗糧代替精米細面,全谷物、豆類、水果和蔬菜是飲食中最好的膳食纖維來源,能加快腸道蠕動,熟香蕉、火龍果、紅薯、鮮棗等,通便效果也不錯。

發現潛在疾病。老年人便秘的誘因較復雜,有時可能是結直腸癌等嚴重疾病的“警報鈴”,最好先就診排查,對因治療。如果短期內突然出現便秘、便中帶血或腹瀉等排便習慣的改變,需盡快接受腸鏡檢查,切忌自行用藥。不少老人患有慢性疾病,易伴發便秘,應多關注排便狀態,每次大便后,可注意觀察形態、質地、顏色:正常的大便應呈香蕉狀、無壓痕,軟硬適中、無黏液膿血、未消化的異常成分等,顏色為棕黃色至綠色,警惕柏油樣便或白陶土樣便。如果排便時伴有腹脹、腹痛等,也需要盡快就醫。

有關【便秘】的相關文章和視頻

相關文章 瀏覽更多相關文章>>

- [事件]僅兩成中風患者能3小時就醫04-12

- [事件]放低語速有技巧04-12

- [事件]別人提建議我為何發怒04-12

- [事件]“先菜后飯”并非人人適合04-11

- [事件]蔬菜里的補鈣高手04-11

- [事件]豆豉是天然味精04-11

- [事件]孩子五歲時最挑食04-10

- [事件]氣血不足春季多外出04-10

最新文章

- [事件]僅兩成中風患者能3小時就醫04-12

- [事件]放低語速有技巧04-12

- [事件]別人提建議我為何發怒04-12

- [事件]“先菜后飯”并非人人適合04-11

- [事件]蔬菜里的補鈣高手04-11

- [事件]豆豉是天然味精04-11

- [事件]孩子五歲時最挑食04-10

- [事件]氣血不足春季多外出04-10