能否長壽看八方面

[事件] 作者 :byb.cn 日期:2024-9-27 00:01

【byb.cn 】(來源:生命時報)生活能自理 老了仍有伴 腦子不糊涂 心理彈性大 能否長壽看八方面

近期,英國《生物醫學中心·老年醫學》雜志刊發了一項研究,基于“中國縱向健康長壽調查數據”選取了2008~2018年和2014~2018年隊列,對影響中國老年人死亡率的16個關鍵特征進行分析,最終找出與壽命顯著相關的8個因素,影響程度由高到低分別為:工具性日常生活活動能力、休閑活動、婚姻狀況、性別、日常生活活動能力、認知功能、整體植物性飲食指數、心理彈性。

日常活動能力:保持肌肉是關鍵

日常生活活動能力、工具性日常生活活動能力是預測老年人壽命的關鍵因素,衰退程度與短期死亡風險成正比,且這種相關性隨年齡增長愈發顯著。

日常生活活動能力是每天維持衣、食、住、行必需反復進行的最基本活動的能力,比如進食、穿衣、洗澡等。研究發現,在死亡前4年,日常生活活動能力的下降尤為明顯。工具性日常生活活動能力側重于“工具”的使用,是指在家庭和社區環境獨立生活時所需的更高級技能,比如購物、做家務、打電話、使用交通工具等,其衰退往往先于日常生活活動能力。

“隨著年齡增長,老年人肌肉不斷流失,力量、耐力下降,跌倒、骨折、腦外傷等意外傷害可直接影響這兩項能力。此外,腦卒中、阿爾茨海默病、帕金森病、骨關節炎等疾病的患病率增加,也會使日常活動變得更困難。”中南大學湘雅二醫院老年醫學科主任醫師詹俊鯤表示,這不僅意味著活動開始受限,也會間接降低老年人的社會參與度,減少外出、鍛煉和做家務的機會,很容易讓老年人陷入“肌肉衰退—活動力下降”的惡性循環。

南方醫科大學南方醫院康復醫學科主任劉剛認為,保持日常生活活動能力的基礎在于肌肉的維持。老年人日常的肌肉鍛煉仍需以有氧運動為主,以防止跌倒為最重要目標,推薦選擇太極拳、八段錦、易筋經等傳統功法,可增加機體的平衡協調能力。

休閑活動:選擇易完成的

研究中,做家務、戶外活動、種花養鳥、閱讀報紙/上網、飼養寵物、打撲克或麻將、看電視和聽廣播、參與社交活動等休閑活動,對老年人的壽命有積極影響。一項薈萃分析表明,與很少或不參與休閑活動的老年人相比,經常參與的老年人死亡風險低19%。這是因為,休閑活動不僅是在打發時間,還能讓手、眼、腦運轉起來,有助保持頭腦活躍、促進社交,并從日常問題中分散注意力。

對中國人來說,步入老年后可用于休閑活動的時間更多了,但同時,關節炎、心血管疾病、行動不便和認知障礙等基礎疾病可能會對其造成一定限制,因此,選擇符合個人興趣又不需過多努力的項目至關重要。詹俊鯤提醒,建議選擇對身心有益的休閑活動,比如“讀”書籍、報紙或雜志,刺激大腦思考;“玩”圍棋、象棋、智力拼圖,鍛煉邏輯思維;“練”手指操、編織等,提高手眼協調能力;“學”烹飪、攝影、音樂、上網等,在趣味中保持大腦活力。

劉剛補充道,“休閑活動對我國老年男性更重要,因其退休前后的心理落差往往更大,易出現負面情緒,如能積極尋找符合自身定位的活動,比如負責接送孫輩、烹飪一日三餐、購買日常必需品等,便可在家庭中尋找到樂趣和價值。”

婚姻:帶來情感支持和財力支撐

美國芝加哥大學的一項研究表明,與婚姻穩定者相比,獨身老年人患心臟病、糖尿病和癌癥等的幾率高20%,行動障礙風險高23%,健康狀況普遍較差。穩定的婚姻能帶來更多的情感支持、財力支撐,美好的情緒體驗還會讓大腦分泌“幸福激素”多巴胺,從身心兩個維度促進健康。

詹俊鯤表示,無論是離異、喪偶,還是未婚,因缺少親密的傾訴對象,再加上子女不在身邊、社交網絡較小,發生意外事件時缺乏足夠的支持和幫助等,獨身老年人更易出現各種問題。而且,機體本身需要愛,獨身老年人體內的皮質醇(壓力激素)水平較高,會造成血壓、血糖水平升高,免疫力被抑制,加速各種疾病的發生發展。

隨著我國老齡化趨勢的加速,高齡老年人失能失智風險增加,獨身者將成為最需要幫助的群體之一,社區、政府應加強對他們的關注,增加生活照料、經濟援助、心理疏導、婚戀幫助等服務。詹俊鯤強調,追求幸福是人的天性,獨身老年人不應因年齡、他人眼光放棄這項權利,要多出門參加社交活動,不僅有助維持身體機能,還可能結識新朋友,獲得更多社會支持;對于老年人的情感需求,子女要給予理解,引導他們接觸正規婚戀機構,降低風險。

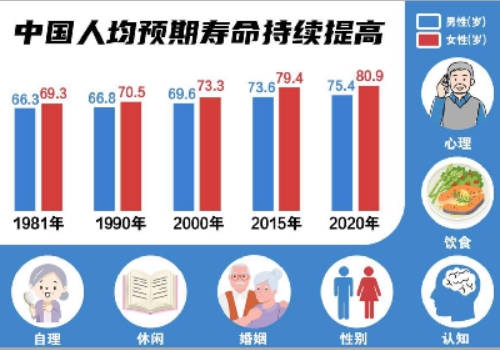

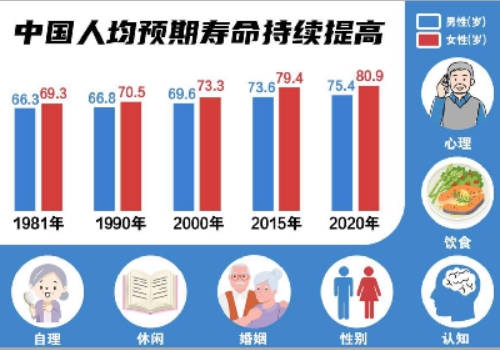

性別:無論先天還是后天,男性優勢均較小

全球范圍內,女性預期壽命普遍高于男性。從生理層面來看,女性染色體組合為XX,男性為XY,但隨著年齡增長,Y染色體不斷丟失,可增加心臟纖維化、心臟功能受損的風險。男性睪酮水平直接關系到肌肉力量、性生活、骨質強度等,過低會讓人沒有“精氣神”,過高又會增加動脈硬化、前列腺增生等風險。

從社會角色來看,男性從事廚師、建筑工等職業的人相對較多,更可能長期接觸放射性物質或吸入粉塵、油煙等,再加上吸煙飲酒應酬多、熬夜、缺乏運動、飲食習慣不良等,患癌幾率往往更高。此外,相較于女性,男性自我保健意識不足,面對疾病時傾向于“扛一扛”,容易小病拖成大病。

兩位專家均表示,熬夜、吸煙飲酒等不良習慣,往往是男性在年輕時養成的。由于兒童青少年時期是養成正確健康觀的重要階段,男性的相關教育應從小抓起,父母應以身作則,樹立健康榜樣。同時,學校應將健康教育納入課程體系,提供必要的健康知識,為未來健康生活打下良好基礎。

認知功能:一切活動的基礎

認知功能,包括注意力、知覺和語言能力,是進行日常活動、休閑愛好等一切活動的基礎,但隨著機體衰老,以及阿爾茨海默病等中樞神經系統病變、三高等疾病的影響,大多數老年人面臨不同程度的功能衰退。

“認知功能下降的典型表現是過去的事忘不掉,眼前的事記不住,吃飽了犯困,躺下又睡不著。”劉剛說道,還有一種更具體的測試是“畫鐘測試”,即畫一個完整的圓形表盤(記1分),正確標注時間點(記1分),時間點的間距均等(記1分),將指針畫成指定時間(記1分)。如果共計得到4分,說明認知功能正常,3分為基本正常或輕度認知障礙,2分為中度,2分以下為重度。

除了每1~2年定期篩查認知功能外,老年人要積極參與休閑活動,保持大腦活躍;戒掉吸煙飲酒等不良習慣,減輕大腦損傷。如已出現認知功能下降,日常應避免同時進行多個任務,比如老年人不要邊說邊走路,以免注意力分散引發跌倒。同時,應積極進行康復治療,比如經顱磁刺激、針灸等。

植物性飲食:菜多但肉不能少

整體植物性飲食指數是對飲食中植物性食物的占比進行“打分”,評分越高,代表新鮮蔬果、全谷物、豆類、堅果等食物的攝入量越大。英國《自然·衰老》雜志中一項針對上萬名中國長壽老人飲食習慣的研究發現,健康植物性飲食與死亡風險下降、壽命延長有明顯相關性。

需強調的是,飲食中的“植物”也有好壞之分,蒸煮涼拌等烹飪方式會盡可能保留營養物質,但如果經油炸、腌制、精加工后成為高鈉、高油或高糖食物,健康屬性就大打折扣,反而會增加三高等慢病風險。此外,老年人的肌肉流失風險大,植物性食物無法提供肌肉必需的營養物質,雞蛋、牛奶、魚蝦(不建議多吃紅肉)等優質蛋白仍不可少,推薦每日攝入1~1.2克/千克體重的蛋白質。一塊巴掌大小(約100克)瘦肉可提供約20克蛋白質;一個雞蛋中的蛋白質約6克,大家可自行換算。

心理彈性:自我復原的力量

一項對中國老年人進行了6年隨訪的研究發現,心理彈性高的人,死亡率降低40%。心理彈性一詞最早在20世紀70年代提出,是指個體在面對逆境、創傷或其他重大挑戰時,從低落中迅速恢復的能力,也稱“自我復原力”。和諧的婚姻、健康的身體、豐富的生活體驗等會增強這一力量。

隨著年齡增長,老年人的生理不斷發生改變,如果心理彈性弱,常會沉溺于焦慮等負面情緒,加速機體衰老,甚至比吸煙的危害高32%。為了增強這種彈性,老年人的核心任務是照顧好自己,做到飲食均衡、規律運動、適當社交,從身心兩個維度對抗壓力;遇到困難時不要獨自承受,應學會依賴子女、親友,主動尋求幫助,有助早日渡過難關,也可增進彼此感情。

受訪專家:

南方醫科大學南方醫院康復醫學科主任 劉 剛

中南大學湘雅二醫院老年醫學科主任醫師 詹俊鯤

本報記者 虞 曄《生命時報》 2024-09-06 第1831期 第1版

日常活動能力:保持肌肉是關鍵

日常生活活動能力、工具性日常生活活動能力是預測老年人壽命的關鍵因素,衰退程度與短期死亡風險成正比,且這種相關性隨年齡增長愈發顯著。

日常生活活動能力是每天維持衣、食、住、行必需反復進行的最基本活動的能力,比如進食、穿衣、洗澡等。研究發現,在死亡前4年,日常生活活動能力的下降尤為明顯。工具性日常生活活動能力側重于“工具”的使用,是指在家庭和社區環境獨立生活時所需的更高級技能,比如購物、做家務、打電話、使用交通工具等,其衰退往往先于日常生活活動能力。

“隨著年齡增長,老年人肌肉不斷流失,力量、耐力下降,跌倒、骨折、腦外傷等意外傷害可直接影響這兩項能力。此外,腦卒中、阿爾茨海默病、帕金森病、骨關節炎等疾病的患病率增加,也會使日常活動變得更困難。”中南大學湘雅二醫院老年醫學科主任醫師詹俊鯤表示,這不僅意味著活動開始受限,也會間接降低老年人的社會參與度,減少外出、鍛煉和做家務的機會,很容易讓老年人陷入“肌肉衰退—活動力下降”的惡性循環。

南方醫科大學南方醫院康復醫學科主任劉剛認為,保持日常生活活動能力的基礎在于肌肉的維持。老年人日常的肌肉鍛煉仍需以有氧運動為主,以防止跌倒為最重要目標,推薦選擇太極拳、八段錦、易筋經等傳統功法,可增加機體的平衡協調能力。

休閑活動:選擇易完成的

研究中,做家務、戶外活動、種花養鳥、閱讀報紙/上網、飼養寵物、打撲克或麻將、看電視和聽廣播、參與社交活動等休閑活動,對老年人的壽命有積極影響。一項薈萃分析表明,與很少或不參與休閑活動的老年人相比,經常參與的老年人死亡風險低19%。這是因為,休閑活動不僅是在打發時間,還能讓手、眼、腦運轉起來,有助保持頭腦活躍、促進社交,并從日常問題中分散注意力。

對中國人來說,步入老年后可用于休閑活動的時間更多了,但同時,關節炎、心血管疾病、行動不便和認知障礙等基礎疾病可能會對其造成一定限制,因此,選擇符合個人興趣又不需過多努力的項目至關重要。詹俊鯤提醒,建議選擇對身心有益的休閑活動,比如“讀”書籍、報紙或雜志,刺激大腦思考;“玩”圍棋、象棋、智力拼圖,鍛煉邏輯思維;“練”手指操、編織等,提高手眼協調能力;“學”烹飪、攝影、音樂、上網等,在趣味中保持大腦活力。

劉剛補充道,“休閑活動對我國老年男性更重要,因其退休前后的心理落差往往更大,易出現負面情緒,如能積極尋找符合自身定位的活動,比如負責接送孫輩、烹飪一日三餐、購買日常必需品等,便可在家庭中尋找到樂趣和價值。”

婚姻:帶來情感支持和財力支撐

美國芝加哥大學的一項研究表明,與婚姻穩定者相比,獨身老年人患心臟病、糖尿病和癌癥等的幾率高20%,行動障礙風險高23%,健康狀況普遍較差。穩定的婚姻能帶來更多的情感支持、財力支撐,美好的情緒體驗還會讓大腦分泌“幸福激素”多巴胺,從身心兩個維度促進健康。

詹俊鯤表示,無論是離異、喪偶,還是未婚,因缺少親密的傾訴對象,再加上子女不在身邊、社交網絡較小,發生意外事件時缺乏足夠的支持和幫助等,獨身老年人更易出現各種問題。而且,機體本身需要愛,獨身老年人體內的皮質醇(壓力激素)水平較高,會造成血壓、血糖水平升高,免疫力被抑制,加速各種疾病的發生發展。

隨著我國老齡化趨勢的加速,高齡老年人失能失智風險增加,獨身者將成為最需要幫助的群體之一,社區、政府應加強對他們的關注,增加生活照料、經濟援助、心理疏導、婚戀幫助等服務。詹俊鯤強調,追求幸福是人的天性,獨身老年人不應因年齡、他人眼光放棄這項權利,要多出門參加社交活動,不僅有助維持身體機能,還可能結識新朋友,獲得更多社會支持;對于老年人的情感需求,子女要給予理解,引導他們接觸正規婚戀機構,降低風險。

性別:無論先天還是后天,男性優勢均較小

全球范圍內,女性預期壽命普遍高于男性。從生理層面來看,女性染色體組合為XX,男性為XY,但隨著年齡增長,Y染色體不斷丟失,可增加心臟纖維化、心臟功能受損的風險。男性睪酮水平直接關系到肌肉力量、性生活、骨質強度等,過低會讓人沒有“精氣神”,過高又會增加動脈硬化、前列腺增生等風險。

從社會角色來看,男性從事廚師、建筑工等職業的人相對較多,更可能長期接觸放射性物質或吸入粉塵、油煙等,再加上吸煙飲酒應酬多、熬夜、缺乏運動、飲食習慣不良等,患癌幾率往往更高。此外,相較于女性,男性自我保健意識不足,面對疾病時傾向于“扛一扛”,容易小病拖成大病。

兩位專家均表示,熬夜、吸煙飲酒等不良習慣,往往是男性在年輕時養成的。由于兒童青少年時期是養成正確健康觀的重要階段,男性的相關教育應從小抓起,父母應以身作則,樹立健康榜樣。同時,學校應將健康教育納入課程體系,提供必要的健康知識,為未來健康生活打下良好基礎。

認知功能:一切活動的基礎

認知功能,包括注意力、知覺和語言能力,是進行日常活動、休閑愛好等一切活動的基礎,但隨著機體衰老,以及阿爾茨海默病等中樞神經系統病變、三高等疾病的影響,大多數老年人面臨不同程度的功能衰退。

“認知功能下降的典型表現是過去的事忘不掉,眼前的事記不住,吃飽了犯困,躺下又睡不著。”劉剛說道,還有一種更具體的測試是“畫鐘測試”,即畫一個完整的圓形表盤(記1分),正確標注時間點(記1分),時間點的間距均等(記1分),將指針畫成指定時間(記1分)。如果共計得到4分,說明認知功能正常,3分為基本正常或輕度認知障礙,2分為中度,2分以下為重度。

除了每1~2年定期篩查認知功能外,老年人要積極參與休閑活動,保持大腦活躍;戒掉吸煙飲酒等不良習慣,減輕大腦損傷。如已出現認知功能下降,日常應避免同時進行多個任務,比如老年人不要邊說邊走路,以免注意力分散引發跌倒。同時,應積極進行康復治療,比如經顱磁刺激、針灸等。

植物性飲食:菜多但肉不能少

整體植物性飲食指數是對飲食中植物性食物的占比進行“打分”,評分越高,代表新鮮蔬果、全谷物、豆類、堅果等食物的攝入量越大。英國《自然·衰老》雜志中一項針對上萬名中國長壽老人飲食習慣的研究發現,健康植物性飲食與死亡風險下降、壽命延長有明顯相關性。

需強調的是,飲食中的“植物”也有好壞之分,蒸煮涼拌等烹飪方式會盡可能保留營養物質,但如果經油炸、腌制、精加工后成為高鈉、高油或高糖食物,健康屬性就大打折扣,反而會增加三高等慢病風險。此外,老年人的肌肉流失風險大,植物性食物無法提供肌肉必需的營養物質,雞蛋、牛奶、魚蝦(不建議多吃紅肉)等優質蛋白仍不可少,推薦每日攝入1~1.2克/千克體重的蛋白質。一塊巴掌大小(約100克)瘦肉可提供約20克蛋白質;一個雞蛋中的蛋白質約6克,大家可自行換算。

心理彈性:自我復原的力量

一項對中國老年人進行了6年隨訪的研究發現,心理彈性高的人,死亡率降低40%。心理彈性一詞最早在20世紀70年代提出,是指個體在面對逆境、創傷或其他重大挑戰時,從低落中迅速恢復的能力,也稱“自我復原力”。和諧的婚姻、健康的身體、豐富的生活體驗等會增強這一力量。

隨著年齡增長,老年人的生理不斷發生改變,如果心理彈性弱,常會沉溺于焦慮等負面情緒,加速機體衰老,甚至比吸煙的危害高32%。為了增強這種彈性,老年人的核心任務是照顧好自己,做到飲食均衡、規律運動、適當社交,從身心兩個維度對抗壓力;遇到困難時不要獨自承受,應學會依賴子女、親友,主動尋求幫助,有助早日渡過難關,也可增進彼此感情。

有關【長壽】的相關文章和視頻

相關文章 瀏覽更多相關文章>>

- [事件]僅兩成中風患者能3小時就醫04-12

- [事件]放低語速有技巧04-12

- [事件]別人提建議我為何發怒04-12

- [事件]“先菜后飯”并非人人適合04-11

- [事件]蔬菜里的補鈣高手04-11

- [事件]豆豉是天然味精04-11

- [事件]孩子五歲時最挑食04-10

- [事件]氣血不足春季多外出04-10

最新文章

- [事件]僅兩成中風患者能3小時就醫04-12

- [事件]放低語速有技巧04-12

- [事件]別人提建議我為何發怒04-12

- [事件]“先菜后飯”并非人人適合04-11

- [事件]蔬菜里的補鈣高手04-11

- [事件]豆豉是天然味精04-11

- [事件]孩子五歲時最挑食04-10

- [事件]氣血不足春季多外出04-10