健康北京告別行路難-下肢動脈閉塞

【byb.cn 】2013年8月10日,BTV《健康北京》欄目制作了一期節目"讓老人告別"行路難””。節目中講述的是人老腿先老,是什么讓曾經步履矯健的我們一步一挪?您是否出現過走路雙腳發麻,或者像針刺一樣的疼痛?您是否有過半夜腿疼夢中驚醒的經歷?您是否覺得這樣的結果離您很遠?如果您有高血壓、心臟病,這種疾病就已經悄悄的盯上了您,稍不注意就會走上截肢的道路。

本期節目邀請到了中國醫學科學院北京協和醫院血管外科主任醫師劉昌偉做客現場,幫助老人們告別行路難的問題。精彩節目,敬請收看~

名詞解釋:

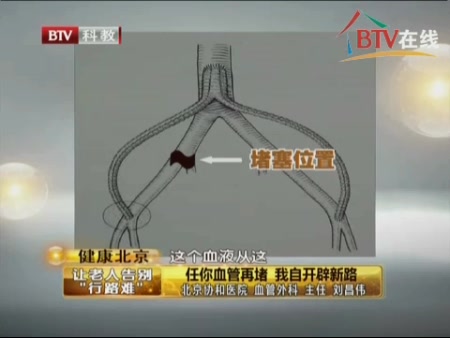

下肢動脈硬化閉塞癥(PAD)是由于下肢動脈粥樣硬化斑塊形成,引起下肢動脈狹窄、閉塞,進而導致肢體慢性缺血。隨著社會整體生活水平的提高和人口的老齡化,下肢動脈硬化閉塞癥的發病率逐年提高。

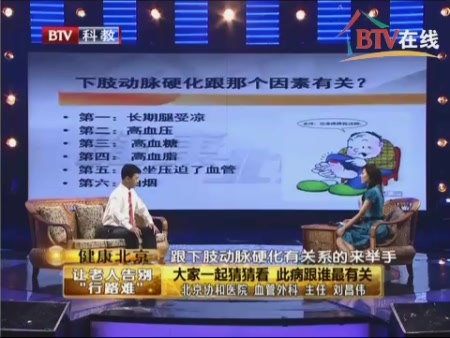

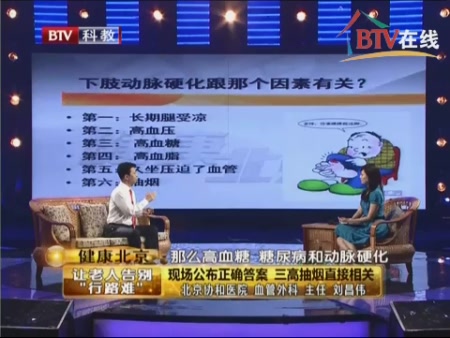

病因:

流行病學調查顯示吸煙、糖尿病、高脂血癥、高血壓病、高同型半胱氨酸血癥、高凝狀態、血液粘著性增高及高齡等是下肢動脈硬化閉塞癥的危險因素。其中吸煙與糖尿病的危害最大,二者均可使周圍動脈疾病的發生率增高3~4倍,合并存在危險性更高。其次是高脂血癥,尤其是血低密度脂蛋白膽固醇升高,與全身多部位動脈粥樣硬化的發生密切相關。及時發現導致動脈硬化的危險因素并加以控制,能夠延緩動脈硬化的進程,降低下肢動脈硬化閉塞癥的發生風險。

發病機制:

動脈硬化閉塞癥的主要發病機制可有下列幾種學說。

1.損傷及平滑肌細胞增殖學說

各種損傷因素,如高血壓、血流動力學改變、血栓形成、激素及化學物質刺激、免疫復合物、細菌病毒、糖尿病及低氧血癥等,導致內皮細胞損傷。內皮細胞損傷后分泌多種生長因子、趨化因子,刺激平滑肌細胞(SMC)向內膜遷移、增殖、分泌細胞外基質并吞噬脂質形成SMC源性泡沫細胞,最終形成動脈硬化斑塊

2.脂質浸潤學說

該學說認為血漿中脂質在動脈內膜沉積,并刺激結締組織增生,引起動脈粥樣硬化。在該過程中,內皮細胞損傷、通透性增加及脂質轉運障礙可能起主要作用。

3.血流動力學學說

在動脈硬化的發病過程中,血流動力學因素起也起到一定作用,并與動脈粥樣硬化斑塊的部位存在相互關聯。研究證實,動脈硬化斑塊主要是位于血管壁的低切力區。而湍流則對斑塊的破裂或血栓形成起到一定作用。

4.遺傳學說

遺傳學調查顯示本病有家族史者比一般人群高2~6倍,可能是由于遺傳缺陷致細胞合成膽固醇的反饋控制失常,以致膽固醇過多積聚。

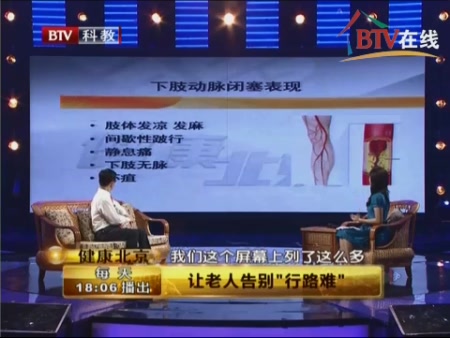

臨床表現:

下肢動脈硬化閉塞癥一般見于中老年人,常伴有吸煙、糖尿病、高血壓、高脂血癥等危險因素。下肢動脈硬化閉塞癥癥狀的有無和嚴重程度,受病變進展的速度、側支循環的多寡、個體的耐受力等多種因素影響。癥狀一般由輕至重逐漸發展,但在動脈硬化閉塞癥基礎上繼發急性血栓形成時,可導致癥狀突然加重。

早期可無明顯癥狀,或僅有輕微不適,如畏寒、發涼等。之后逐漸出現間歇性跛行癥狀,這是下肢動脈硬化閉塞癥的特征性癥狀。表現為行走一段距離后,出現患肢疲勞、酸痛,被迫休息一段時間;休息后癥狀可完全緩解,再次行走后癥狀復現,每次行走的距離、休息的時間一般較為固定;另外,酸痛的部位與血管病變的位置存在相關性。病變進一步發展,則出現靜息痛,即在患者休息時就存在肢端疼痛,平臥及夜間休息時容易發生。最終肢體可出現潰瘍、壞疽,多由輕微的肢端損傷誘發。

對于臨床表現的嚴重程度,可用Fontine分期或Rutherford分期進行劃分,以增加臨床評價的客觀程度,并使各類臨床治療結果之間具有更強的可比性。目前常用的是Rutherford分期,由輕至重分為0-6共七個等級。Rutherford0級:無臨床癥狀,踏車試驗或反應性充血試驗正常,無動脈阻塞的血液動力表現;Rutherford1級:輕度間歇性跛行,完成踏車試驗,運動后踝動脈壓>50mmHg,但休息時踝動脈壓低于約20mmHg;Rutherford2級:中度間歇性跛行,界于1和3之間;Rutherford3級:重度間歇性跛行,不能完成踏車試驗,運動后踝動脈壓<50mmHg;Rutherford4級:缺血性靜息痛,休息時踝動脈壓<40mmHg,足背和脛后動脈幾乎不能觸及,足趾動脈壓<30mmHg;Rutherford5級:小塊組織缺損、非愈合性潰瘍,局灶性壞疽伴足底彌漫性缺血改變,休息時踝動脈壓<60mmHg,足背和脛后動脈幾乎不能觸及,足趾動脈壓<40mmHg;Rutherford6級:大塊組織缺損,超過跖骨平面,足部功能無法保留,其余標準同Rutherford5級。(標準踏車試驗在15度斜面上,速度為每小時2英里,時間5分鐘)。

檢查:

1.一般檢查

因患者多為老年人,可能存在多種伴隨疾病及動脈粥樣硬化危險因素,需全面檢查,包括血壓、血糖、血脂測定,及心、腦血管評估等。

2.特殊檢查

(1)節段性動脈收縮壓測定 測量下肢動脈不同平面的壓力水平并雙側對比,如動脈存在明顯狹窄,則其遠端壓力明顯降低,可初步確定動脈有無病變及其部位。

(2)踝肱指數(ABI) 應用多普勒血流儀與壓力計,測算下肢踝部動脈收縮壓與上肢肱動脈收縮壓之比。靜息狀態下ABI一般在0.91-1.30之間,高于1.30提示動脈管壁僵硬不易壓癟;ABI在0.90-0.41之間提示存在輕-中度缺血;ABI≤0.40,提示存在嚴重缺血。另外還有趾臂指數(TBI)可以了解末端動脈病變情況。

(3)經皮氧分壓測定 通過測定局部組織的氧分壓,可間接了解局部組織的血流灌注情況,評價缺血程度;并可用來判斷肢端潰瘍、傷口的愈合趨勢,經皮氧分壓過低,提示傷口不易愈合。

(4)彩色多普勒超聲 為常用篩查手段,可見動脈硬化斑塊,管腔狹窄、閉塞等。該方法無創、方便且花費較低,但對于治療的指導意義不大。

(5)CT血管成像(CTA) 已成為下肢動脈硬化閉塞癥的首選檢查方法,可清楚顯示動脈病變的部位、范圍、程度;明確診斷,并為治療方案的確定提供幫助。不足之處是由于需使用含碘造影劑,對腎功能可能造成影響,腎功能不全者慎用。

(6)磁共振血管成像(MRA) 同CTA,亦可為下肢動脈動脈硬化閉塞癥提供明確的影像學診斷,優點是無需使用含碘造影劑,但對鈣化的分辨能力差,并可能會高估病變的嚴重程度。

(7)數字減影血管造影(DSA) 為診斷下肢動脈硬化閉塞癥的金標準,能確切顯示病變部位、范圍、程度、側支循環情況,延遲現象可評價遠端流出道情況。DSA對于病變的評估及手術方式的選擇均具有重要意義,同時在有條件的醫院,可在造影的同時行血管腔內治療,同期解決動脈病變。

- [視頻-其他]新聞聯播再次力挺中醫藥抗疫...02-28

- [視頻-其他]央視:就新肺炎采訪張伯禮院...01-30

- [視頻-其他]中華醫藥李萍萍無胃生死06-27

- [視頻-其他]中華醫藥邊永君五臟六腑皆可...06-12

- [視頻-其他]央視中華醫藥金勁松隱身的腎...05-31

- [視頻-其他]中華醫藥宋照普千里之行治腦...02-05

- [視頻-其他]中華醫藥醫藥董峰問心要健康02-02

- [視頻-其他]中華醫藥宋軍鄭信團睡眠里的...02-01

- [事件]僅兩成中風患者能3小時就醫04-12

- [事件]放低語速有技巧04-12

- [事件]別人提建議我為何發怒04-12

- [事件]“先菜后飯”并非人人適合04-11

- [事件]蔬菜里的補鈣高手04-11

- [事件]豆豉是天然味精04-11

- [事件]孩子五歲時最挑食04-10

- [事件]氣血不足春季多外出04-10