從奧巴馬醫改受挫談中國醫改

我們為什么要了解美國醫改。因為美國是市場經濟最發達的國家,而中國改革開放三十年來,最被人詬病之一的也是醫改。既然美國人現在醫改遇到了如此多的問題,那么中國現在和將來也必然也會遇到,我們從現在開始,就要采取切實有效的措施,把醫改做到實處,否則無休止的醫療負擔,勢必嚴重影響到我們經濟可持續發展的速度,同時大大地降低了國民的幸福感指數。在文章前面,我們已經提及了我家親戚的兩個病例,想必很多家里有病人的朋友一定感同身受。因為,它最后的結果一定是人財兩空,而謀利的只有醫生和醫院。

中國醫改面臨的最現實的問題是什么?沒錯,是看病難,看病貴。那為什么會看病難,看病貴呢?主要有兩個原因,第一,是我們的病人太多,尤其是慢性病,包括癌癥、心腦血管病、糖尿病等等,這些都是生活方式病,而病人數不斷以幾何級數增長,天天涌入各大醫院,造成既要看病,也治不好的局面,這看病能不難嗎?第二是我們過度地將醫療市場化了。如果醫院和醫生天天想著從病人身上掙錢,你覺得看病能不貴嗎?來個病人都讓你做一個CT,做一個核磁,每做一項檢查,醫生都能提成數百元,你覺得在既得利益面前,醫生該如何考慮呢?

那么中國的醫改應該向何處去呢?這里我提出幾點建議:

第一、分兩步走,開展全民養生教育。

第一步,在所有的小學、中學、大學中,將《黃帝內經》納入語文課本,這樣,可以使學生在學習古文之時,又可以學習養生之道。等這些學生長大成人以后,他們就會知道人該吃什么、該如何工作、該如何休息,從小養成一個良好的學習生活習慣,減少他們發生生活方式病的可能性。

第二步,在所有享受醫保的成年人當中,將接受健康教育作為參保的一個必要條件,如果每年不接受多少小時的健康教育,并且考試合格,醫保費用將因此而浮動,就像機動車保險一樣,出過險的和沒有出過險的,一定要有不同。

第二、對于企業要有稅收返還,調動企業積極性。

現在企業、事業單位用人基本都是往死了用,改革開放以前,醫療費還是單位出,因此,很多單位還重視員工的健康,定期組織各種體育活動。而現在,加班已經成了家常便飯,一旦某人身體垮了,立刻將此人推向社會,他將面臨著既失業又有病的狀態。國家應該制定相關政策,返還一部分稅收,讓企業有積極性來幫助員工做好日常的保健工作,以調動企業合理用工,關愛員工身體健康的積極性。

第三、恢復中醫行醫的合法地位,讓民間中醫率先在農村活躍起來。

這幾天看了蕭宏慈的書《醫行天下》,很有感觸。作者過去是從事金融行業的,40歲才轉而棄商從醫,只經過幾年時間,就達到了相當高的醫術。而且他治病的方法非常的簡單,基本都是中醫的外治手法,包括拉筋、正骨、點穴、針炙等,不僅療效顯著,而且費用極低,無副作用。在多年云游四川、湖北、西藏等地過程中,他為數千人治好過病,深受大家的歡迎。因此,國家應該把自己老祖宗多年留下的寶貴遺產好好繼承下來,讓那些偏遠地區的人,有病早治,省得有重病了都往大城市跑,加重了看病難、看病貴的情況。我想,國家可以先讓中醫在農村試點,等積累了經驗,再在城市普及,當年的赤腳醫生制度,還是解決了不少老少邊窮地區人的醫療保健問題。

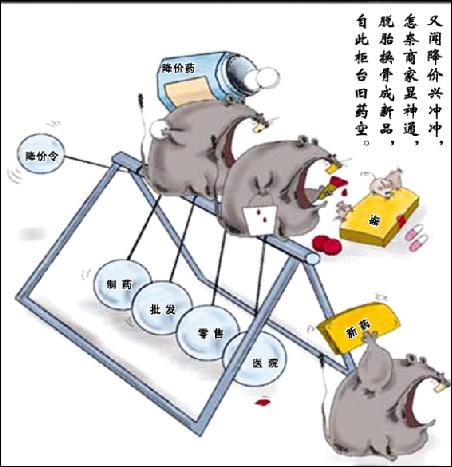

巧妙回避降價藥

不要試圖在基本醫療藥品中打降價的主意,因為,哪怕你將藥降到免費,到了醫院,用不用這藥的決定權,完全是在醫生手里。醫生一句話,自費藥好,你看哪個病人不愿意用?這一做法就很巧妙地回避了以藥養醫的根本問題。

舊藥一換包裝就變成了新藥

其實,奧巴馬遇到的問題,中國也一樣會遇到。美國人手中只有一樣武器,就是西醫。而我們手上卻還有中醫的另一項武器。媒體和專業機構普遍認為,中國將在明年GDP總量超日本,成為世界老二,2020年超過美國,成為世界老大。但是,我們應該清楚地看到,經濟可持續發展,靠的是人,而目前中國人的看病難看病貴,已經成為了我們無法回避的大問題,不解決好此問題,改革開放的成果將大打折扣,國民的幸福感指數將大幅度降低,試想想,現在老百姓拼命掙錢的一個主要原因,其實就是為了以后能有錢看得起病,年青是拿命換錢,年老了,拿錢換命,這是中國現實社會人們心態的一個真實寫照。但是,無數的例子都證明,錢是換不回命的,要不然,名人們就不會一個接一個的O掉了。

預防勝于治療,尤其是對于生活方式病,如果學會養生,是完全不用去醫院的。看病難看貴的問題由此解決。國民幸福感指數由此大幅度提升,中國經濟必將步入可持續高速發展的軌道。

- [本站]胼胝.拇外翻.五指襪04-03

- [本站]說說過敏那點事03-27

- [本站]從春眠不覺曉這首詩說起03-20

- [本站]說說抑郁癥那點事03-13

- [本站]東北.糖尿病高發.滑雪03-06

- [本站]AI讓醫療平權正變為現實02-27

- [本站]急性胃痛剛好又出現體位性眩...02-20

- [本站]春節夜急性胃痛用Deeps...02-13

- [事件]僅兩成中風患者能3小時就醫04-12

- [事件]放低語速有技巧04-12

- [事件]別人提建議我為何發怒04-12

- [事件]“先菜后飯”并非人人適合04-11

- [事件]蔬菜里的補鈣高手04-11

- [事件]豆豉是天然味精04-11

- [事件]孩子五歲時最挑食04-10

- [事件]氣血不足春季多外出04-10