穴位的故事350中脘:腹脹

【byb.cn 人體管道工】上回書,我們說到了任脈第11穴建里,它對食欲不振有較好的效果。今天,我們繼續沿任脈的循行路線前行,解讀第12穴中脘,它不僅是任脈也是人體最重要的穴位之一,與此同時,它還是胃經的募穴,八會穴之腑會穴,也是手太陽小腸、手少陽三焦、足陽明胃經與任脈之交會穴,因此這個穴在臨床實踐中相當的重要,尤其是對腹部的脹氣效果相當的明顯,咱們還是先說文解字~~!

一、中部的空腔

中,指本穴相對于上脘、下脘二穴而為中也。

脘,空腔也。

中脘,名意指任有脈的地部經水由此向下而行。本穴物質為任脈上部經脈的下行經水,至本穴后,經水繼續向下而行,如流入任脈下部的巨大空腔,故名中脘。中管、中碗名意與中脘同,碗通脘。

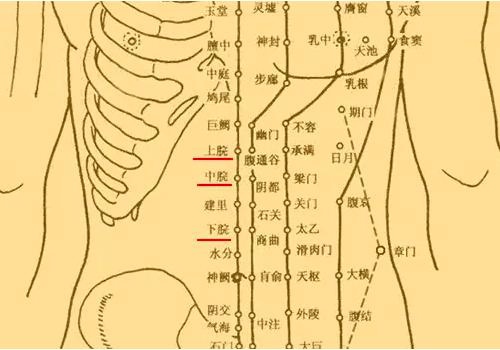

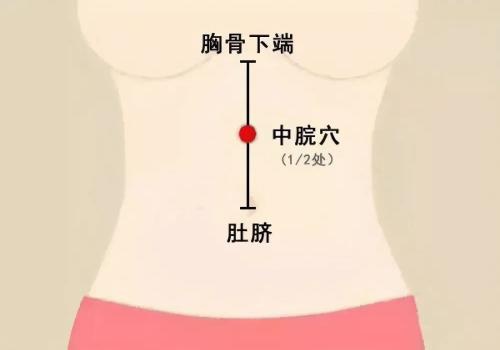

【定位】:在上腹部,前正中線上,當臍中上4寸。

【解剖】:在腹白線上,深部為胃幽門部;有腹壁上動、靜脈;布有第七、八肋間神經前皮支的內側支。

我們搜索別有病網針灸穴位庫發現,以“中”命名的穴還真的不少,涉及到了11條經脈的19個穴位,以及3個經外奇穴。但完全符合命名規則的,則是標紅的16個穴。

肺經: 中府

胃經: 乳中

小腸經: 肩中俞

膀胱經: 中膂俞、中髎、委中

腎經: 中注、彧中

心包經: 中沖

三焦經: 中渚

膽經: 中瀆

肝經: 中封、中都

督脈: 脊中、中樞

任脈穴: 中極、中脘、中庭、膻中

經外奇穴胸腹部: 臍中四邊

經外奇穴上肢部: 中泉、中魁

大家需要注意的是,所有的“中”穴,從相對或絕對位置上,均處于肢體的中間或者是局部器官的中間,無論“中”字在前,還是在后,或是其它的位置,其“中“的位置非常明顯。

而以“脘”命名的穴位,主要集中在任脈腹部這個位置的“三脘”(上脘、中脘、下脘)穴上,另外還有一個經外奇穴,在后背胃的投影位置,即胃脘下俞穴。

二、胃經的募穴

中脘穴雖然在任脈上,但它卻是足陽明胃經的募穴。那什么是募穴呢?

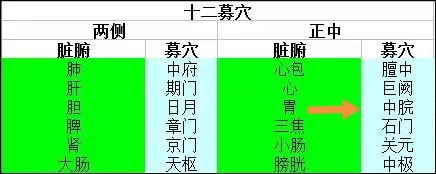

臟腑之氣匯聚于胸腹部的腧穴,稱為“募穴”(front Mu point),又稱為“腹募穴”。“募”,有聚集、匯合之意。六臟六腑各有一募穴,共12個。募穴均位于胸腹部有關經脈上,其位置與其相關臟腑所處部位相近。

其余都分布于任脈,有心包募膻中;心募巨闕;胃募中脘;三焦募石門;小腸募關元;膀胱募中極。均為單穴。

六腑病證多取募穴治療。如胃病多取中脘,大腸病多取天樞,膀胱病多取中極等。

臟腑之氣與俞募穴是相互貫通的。因此,募穴主治性能與背俞穴有共同之處。募穴可以單獨使用,也可與背俞穴配合使用,即謂之"俞募配穴"。同時俞募二穴也可相互診察病證,作為協助診斷的一種方法。所謂"審募而察俞,察俞而診募"。

除了胃經之募穴之外,中脘還是八會穴之腑會,那什么是八會穴呢?

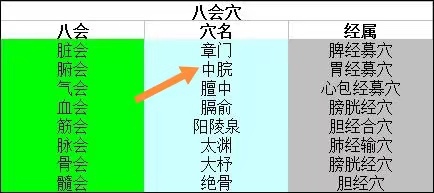

八會穴的八,指的是臟、腑、氣、血、筋、脈、骨、髓這八個字;會,指它們的精氣分別所會聚之處

八會穴首載于《難經》,它與其所屬的八種臟器組織的生理功能有著密切關系, 并與經穴中的某些特定穴有重復。如章門為臟之會穴,因五臟皆稟于脾,為脾之募穴;中脘為腑之會穴,因六腑皆稟于胃,為胃之募穴,膻中為氣之會穴,因其為宗氣之所聚,為心包之募穴等。在臨床方面凡與此八者有關的病證,均可選用八會穴治療。如臟病取章門,腑病取中脘,各種出血病證取血會膈俞。另外,八會穴還能治療某些熱病。

四、任脈與小腸三焦胃經之交會穴

中脘不僅是胃經之募穴,八會穴之腑會,而且它還是任脈與手太陽小腸,手少陽三焦,足陽明胃經之交會穴。那什么是交會穴呢?就是一個穴位上,有超過一條以上的經絡經過,這個穴位就稱為交匯穴。如“三陰交”,這個穴位大家都很熟悉,就是脾、肝、腎,三條陰經的交匯穴。那么人體上到底有多少個穴位具有同樣的功能呢?恐怕很少有人知道,即使專業人員也不大清楚。經過我們統計,一共有89個穴位具有2條或以上的經絡通過。

大家注意一下,任脈是陰脈之海,督脈是陽脈之海,而中脘穴卻將手足6條陽經中的3條囊括其中,它屬于陰陽交會的穴位,和督脈的齦交穴有相似之處(此穴為督脈與任脈、胃經的交會穴),有溝通陰陽經脈之作用!

五、調理腹脹的特效穴

在我10多年的臨床實踐中,尤其是在調理病患腹部脹氣時,經常會用到中脘穴。尤其是對于肚子有濁氣者,點按中脘穴效果奇佳。具體用法是,讓病患平躺在床中露出肚子,醫師用食指和中指,稍微用點力點按在中脘穴上,同時,在手指點按下壓的過程中,讓病患配合著張開嘴吐氣,病患邊吐氣,醫師手指要邊往下壓,直到病患將氣吐盡醫師可抬手,這算一次點按。

第二輪開始時,病患用腹式呼吸吸氣鼓肚子并憋住氣,然后醫師再次用力點按下壓中脘,并在下壓的過程中讓病患張嘴慢慢地將氣吐盡......

如此這般反復操作十多次后,醫師手指會感覺到,隨著病患在點按中脘時不斷地吐氣,脹大的肚子會一點一點地塌下去,此時,當病患將腹中的濁氣排出時,嚴重時,滿屋都會聞到惡臭之氣,而病患的腹脹則得以大大緩解。這也是我教授的腹部按摩的重點之一。這個方法,在2017年8月《腹脹的濁水濁氣便便應對法》一文中曾經有過闡述,大家不妨參考一下。

健康一線解讀任脈中脘穴-緩解胃痙攣

六、功效與主治

【功效】

聚集及傳導地部水液

【主治】

胃脘痛,腹脹,嘔吐,呃逆,翻胃,吞酸,納呆,食不化,疳積,膨脹,黃疸,腸鳴,泄利,便秘,便血,脅下堅痛,虛勞吐血,哮喘,頭痛,失眠,驚悸,怔忡,臟躁,癲狂,癇證,尸厥,驚風,產后血暈

七、總結

1中部的空腔

2、胃經之募穴

3、八會穴之腑會

4、任脈與小腸三焦胃經的交會穴

5、調理腹脹之特效穴

這正是:大腹便便濁氣藏,腹脹難耐人抓狂,點按中脘配呼吸,毒排氣出人敞亮!

- [書評]徐說內經素問28通評虛實論...04-07

- [書評]徐說內經素問27離合真邪論...03-31

- [書評]徐說內經素問26八正神明論...03-24

- [書評]徐說內經素問25寶命全形論...03-17

- [書評]徐說內經素問24血氣形志篇...03-10

- [書評]徐說內經素問23宣明五氣之...03-03

- [書評]徐說內經素問22藏氣法時論...02-24

- [書評]徐說內經素問21經脈別論之...02-17

- [事件]僅兩成中風患者能3小時就醫04-12

- [事件]放低語速有技巧04-12

- [事件]別人提建議我為何發怒04-12

- [事件]“先菜后飯”并非人人適合04-11

- [事件]蔬菜里的補鈣高手04-11

- [事件]豆豉是天然味精04-11

- [事件]孩子五歲時最挑食04-10

- [事件]氣血不足春季多外出04-10